Das Bipol-System

Die Informationen und das Bildmaterial zu dem System, das ich auf dieser Seite vorstellen möchte, wurden mir von Torsten Olbrecht zur Verfügung gestellt. Dafür bedanke ich mich recht herzlich.

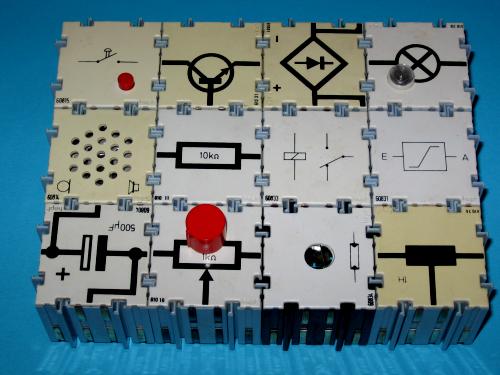

Das System besteht aus

würfelförmigen Elementen, die mittels Nuten

verbunden werden. Der elektrische Kontakt wird dabei über

Kontaktfedern

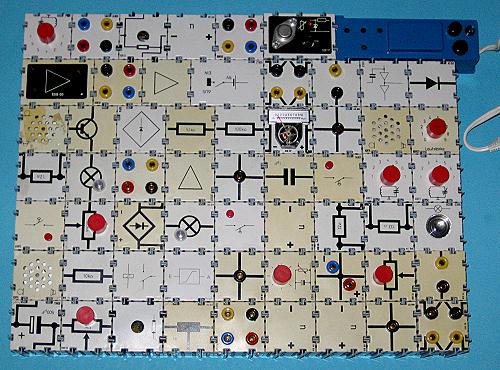

hergestellt. Im Bild oben ist eine Auswahl der Bausteine zu sehen,

willkürlich zur Aufbewahrung aneinandergesteckt.

Das System besteht aus

würfelförmigen Elementen, die mittels Nuten

verbunden werden. Der elektrische Kontakt wird dabei über

Kontaktfedern

hergestellt. Im Bild oben ist eine Auswahl der Bausteine zu sehen,

willkürlich zur Aufbewahrung aneinandergesteckt.

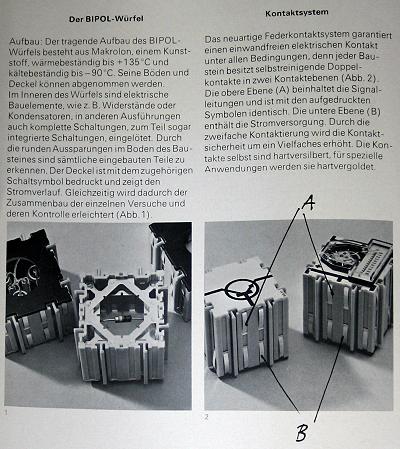

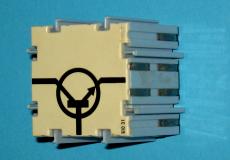

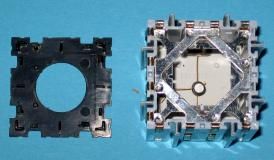

Der Transistor-Baustein lässt eine gewisse Ähnlichkeit zum Lectron-System erkennen:

In Gehäusen gekapselte Bauteile haben den Vorteil, dass die Bausteine relativ robust sind und übersichtlich gekennzeichnet werden können. Der Nachteil: Es fehlt der unmittelbare, "handgreifliche" Kontakt zur Elektronik - die Versuchsaufbauten werden abstrakter. Doch sowohl Lectron als auch BIPOL sorgen aber dafür, dass man die Elektronik wenigstens sehen kann. Bei Lectron sind die Gehäuse durchsichtig, während BIPOL in der Unterseite ein großes "Guckloch" angebracht hat.

Dieser

Verstärkerbaustein zeigt, dass BIPOL vor allem ein

modularisiertes

Experimentiersystem ist. Es gibt zwar einige Elementarbausteine, doch

bei

den meisten Bausteinen handelt es sich um Module. Damit diese mit einem

Minimum an zusätzlicher Verkabelung auskommen, gibt es an

jeder

Seitenfläche nicht weniger als 6 - 8 Kontakte. Deren Belegung

folgt

einem ausgeklügelten System.

Dieser

Verstärkerbaustein zeigt, dass BIPOL vor allem ein

modularisiertes

Experimentiersystem ist. Es gibt zwar einige Elementarbausteine, doch

bei

den meisten Bausteinen handelt es sich um Module. Damit diese mit einem

Minimum an zusätzlicher Verkabelung auskommen, gibt es an

jeder

Seitenfläche nicht weniger als 6 - 8 Kontakte. Deren Belegung

folgt

einem ausgeklügelten System.

Ein anderer Aspekt wird bei

diesem Baustein deutlich: Die Verkabelung

erfolgt mit Hilfe von 4-mm-Buchsen und Bananensteckern. Diese stabile

Technik macht das System auch für den Einsatz in Schulen

interessant.

Ein anderer Aspekt wird bei

diesem Baustein deutlich: Die Verkabelung

erfolgt mit Hilfe von 4-mm-Buchsen und Bananensteckern. Diese stabile

Technik macht das System auch für den Einsatz in Schulen

interessant.

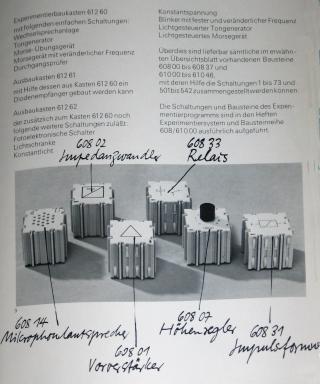

Impedanzwandler,

Höhenregler, Impulsformer, Vorverstärker - die

Modulbausteine zeigen, welches Ziel mit diesem Konzept verfolgt wird:

Effektive und komplexe Schaltungen mit möglichst wenig

Bauteilen.

Andererseits grenzt die Komplexität der Bausteine den

Gestaltungsspielraum

ein. Das oft lehrreiche Variieren von Schaltungsdetails wird dadurch

erschwert.

Impedanzwandler,

Höhenregler, Impulsformer, Vorverstärker - die

Modulbausteine zeigen, welches Ziel mit diesem Konzept verfolgt wird:

Effektive und komplexe Schaltungen mit möglichst wenig

Bauteilen.

Andererseits grenzt die Komplexität der Bausteine den

Gestaltungsspielraum

ein. Das oft lehrreiche Variieren von Schaltungsdetails wird dadurch

erschwert.

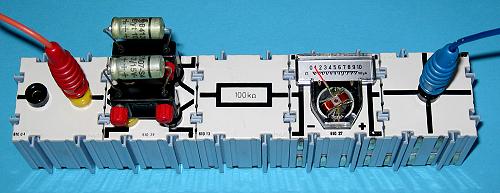

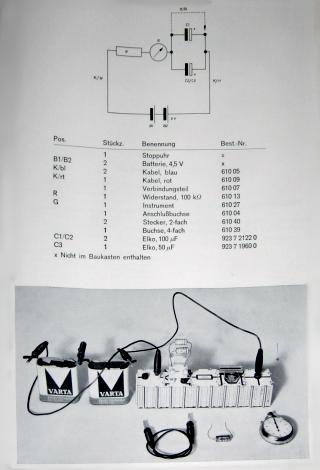

Die Bilder links und oben

zeigen einen einfachen Aufbau zur Untersuchung

von Kondensatoren. Das Messinstrument soll wohl den Ladestrom in

Abhängigkeit

von der Kapazität des Kondensators und der Ladedauer anzeigen.

Interessantes Detail: Zum Anschluss der Kondensatoren wird der

Buchsenbaustein (siehe Bild oben) verwendet. Damit kann das System auf

einfache Weise ausgebaut werden.

Die Bilder links und oben

zeigen einen einfachen Aufbau zur Untersuchung

von Kondensatoren. Das Messinstrument soll wohl den Ladestrom in

Abhängigkeit

von der Kapazität des Kondensators und der Ladedauer anzeigen.

Interessantes Detail: Zum Anschluss der Kondensatoren wird der

Buchsenbaustein (siehe Bild oben) verwendet. Damit kann das System auf

einfache Weise ausgebaut werden.

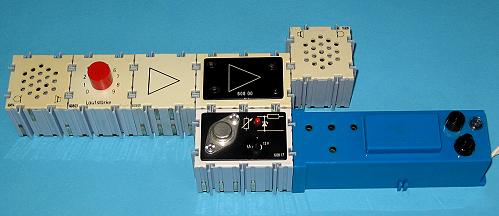

Bild unten: Versuchsaufbau eines Mikrofonverstärkers. Wie üblich in Experimentiersystemen wird ein kleiner Lautsprecher als Mikrofon verwendet. Im blauen Gehäuse verbirgt sich ein Netztrafo; der Baustein links davon enthält offensichtlich die Stabilisatorschaltung. Kein einziges Verbindungskabel wird benötigt; die seitlichen Kontaktklemmen sind so belegt, dass Versorgungs- und Signalleitungen automatisch richtig geschaltet werden.

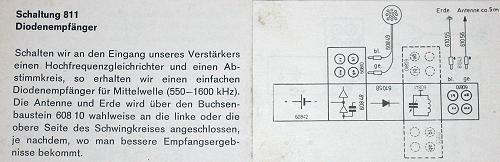

Die Aufbauskizze zu einem Diodenempfänger lässt erkennen, dass modularisierte Systeme auch ihre Vorteile haben: Module gliedern eine komplexe Schaltung in übersichtliche Funktionsblöcke.

Abschließend noch ein Blick auf Torstens gesamtes Bausteinsortiment:

Wenn Sie Kontakt mit Torsten aufnehmen möchten: Tolbrecht1@aol.com

zurück