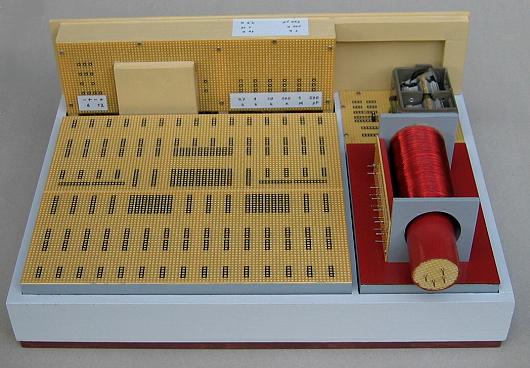

Die räumliche Aufteilung des Experimentiergehäuses entspricht weitgehend der des Radioschaltpultes 1. Links hinter der Frontplatte befinden sich der Drehkondensator (von der Frontplatte verdeckt) sowie das Fach für das Spulenaggregat; rechts daneben liegt die Grundplatte für den Schaltungsaufbau.

Alle Bedienungselemente und Anschlüsse sind von vorne zu erreichen. Die Frontplatte wurde etwas höher gezogen, so dass ein Lautsprecher von 10 cm Durchmesser darin Platz hat. Das Pult lässt sich bei Bedarf in ein flaches Gehäuse schieben, so dass aus dem Experimentieraufbau ein richtiges Gerät entstehen kann.

Der Blick von hinten auf das Schaltpult zeigt, dass Spule und Drehkondensator wie beim ersten Schaltpult angeordnet sind. Die Anordnung hat sich einfach bewährt. An der Rückseite der Frontplatte befinden sich die Anschlüsse der Potis, des Lautsprechers usw.

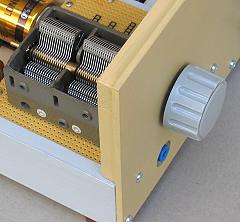

Ebenfalls

bewährt hat sich der qualitativ gute Luft-Drehko mit

Übersetzung 5:1. In Verbindung mit dem großen, griffigen

Drehknopf macht die Sendersuche Spaß, auch wenn es im

Kurzwellenbereich mal etwas eng zugeht.

Ebenfalls

bewährt hat sich der qualitativ gute Luft-Drehko mit

Übersetzung 5:1. In Verbindung mit dem großen, griffigen

Drehknopf macht die Sendersuche Spaß, auch wenn es im

Kurzwellenbereich mal etwas eng zugeht.

Das folgende Bild zeigt die Stromversorgung. Im Fach unter dem Spulenaggregat liegen 4 Monozellen für die Befeuerung von Röhren; die Flachbatterien unter der Grundplatte besorgen 9 und 13,5 V. Sollte eine Spannung von 12 V erforderlich sein, braucht nur die Batteriehalterung für Mignonzellen bestückt zu werden. Die Strippen sind schnell umgestöpselt.

Flachbatterien

sind ideal für den Selbstbau. Mit wenig Aufwand lassen sich die

Halterungen herstellen. Leider sind die Batterien inzwischen

unangemessen teuer und nicht mehr überall erhältlich.

Flachbatterien

sind ideal für den Selbstbau. Mit wenig Aufwand lassen sich die

Halterungen herstellen. Leider sind die Batterien inzwischen

unangemessen teuer und nicht mehr überall erhältlich.