Eines ist unbestritten: Mit Hilfe von Steckplatinen ("Breadboards") gelangen wir schnell und preiswert zu einem universellen und ausbaufähigen Experimentiersystem. Auf den ersten Blick scheinen die Boards nur Vorteile zu haben, und sie versprechen grenzenloses Experimentieren. Doch im praktischen Betrieb stellt sich bald heraus, dass sie durchaus ihre Mängel haben: Viele Bauteile lassen sich nicht aufstecken, weil ihre Anschlüssdrähte zu dick sind; immer wieder muss man mit Drahtbrücken oder Litzen auf freie Stellen ausweichen, wodurch der Versuchsaufbau schnell unübersichtlich wird.

Auf die Vor- und Nachteile von Steckplatinen bin ich an anderer Stelle genauer eingegangen; ich will sie deshalb hier nicht wiederholen.

Steckplatinen (technische Beschreibung) Verwendung von Steckplatinen im Experimentierbetrieb

Mit etwas Überlegung und einem Minimum an Arbeitsaufwand können wir aber den Experimentierkomfort deutlich steigern.

1. Mehrere Boards sinnvoll arrangieren

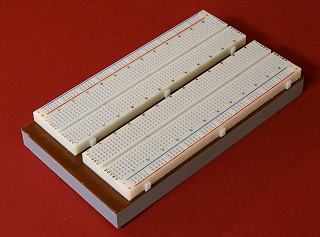

Steckplatinen werden im Handel in verschiedenen Ausführungsformen angeboten:

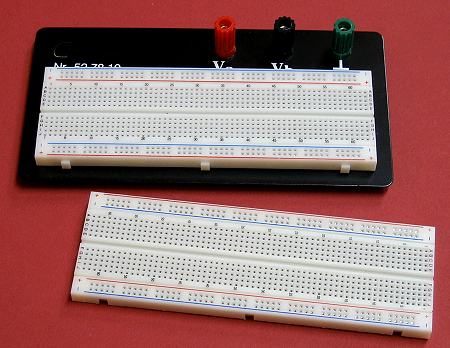

Das auf einer Grundplatte montierte Board (oben) vermittelt den Eindruck eines fertigen Systems, doch in Wirklichkeit bietet es kaum mehr als ein entsprechendes "nacktes" Board (unten im Bild). Außerdem ist es erheblich teurer. Für ein maßgeschneidertes Experimentiergerät sollten wir jedenfalls keine fertig montierten Boards benutzen, sondern selbst unser System zusammenstellen.

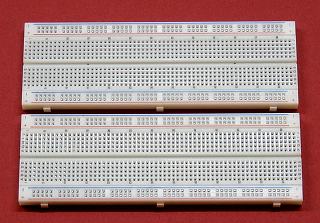

Wenn

wir zwei Boards hintereinander legen, erkennen wir einen Nachteil: Die

Stromversorgungsschienen in der Mitte stören. Sie lassen sich aber

leicht entfernen, indem wir das doppelseitige Klebeband auf der

Unterseite längs der Fuge mit einem scharfen Messer aufschneiden.

Die Folie darf vorher natürlich nicht abgezogen werden.

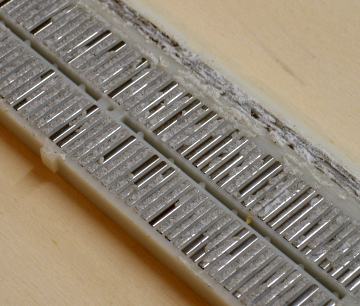

Wenn

wir zwei Boards hintereinander legen, erkennen wir einen Nachteil: Die

Stromversorgungsschienen in der Mitte stören. Sie lassen sich aber

leicht entfernen, indem wir das doppelseitige Klebeband auf der

Unterseite längs der Fuge mit einem scharfen Messer aufschneiden.

Die Folie darf vorher natürlich nicht abgezogen werden.

Ohne

die Schienen lassen sich die Boards so zusammenrücken, dass

Bauteile von einem Board auf das andere übergreifen können.

Als günstig hat sich ein Abstand von 6 Rastereinheiten (6 x 2,54

mm) erwiesen.

Ohne

die Schienen lassen sich die Boards so zusammenrücken, dass

Bauteile von einem Board auf das andere übergreifen können.

Als günstig hat sich ein Abstand von 6 Rastereinheiten (6 x 2,54

mm) erwiesen.

Mit Hilfe des doppelseitigen Klebebandes lassen sich die Boards zuverlässig auf einer Grundplatte festkleben. Doch Vorsicht: das Klebeband haftet schon bei der geringsten Berührung - ein nachträgliches Zurechtschieben ist nicht mehr möglich. Deshalb muss sehr sorgfältig verfahren werden.

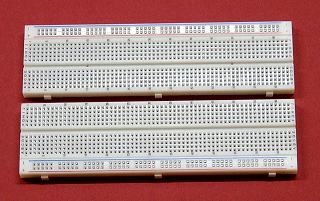

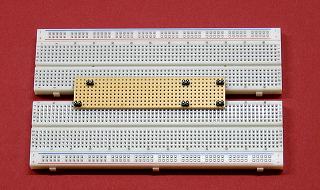

Mit

Hilfe eines Streifens Lochrasterplatine und eingelöteten

Steckerstiften lassen sich die beiden Boards exakt ausrichten. Der

Abstand wird genau eingehalten und seitliches Verschieben verhindert.

Mit

Hilfe eines Streifens Lochrasterplatine und eingelöteten

Steckerstiften lassen sich die beiden Boards exakt ausrichten. Der

Abstand wird genau eingehalten und seitliches Verschieben verhindert.

Nun kann die Folie entfernt und das Arrangement aufgeklebt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Boards möglichst waagerecht gehalten werden. Am besten wird vorher noch eine Anschlagleiste an einer Längskante der Grundplatte befestigt.

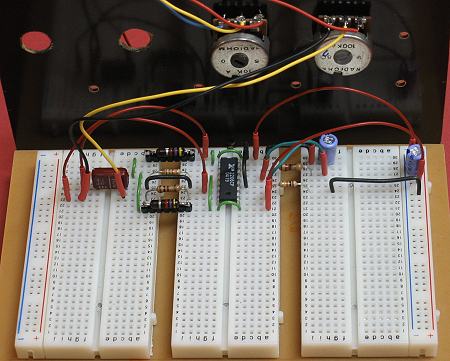

Die

aufgeklebten Boards. Die Grundplatte wurde vorher auf einem Rahmen aus

Kiefernleisten befestigt. Als Material für die Grundplatte wurde

kupferkaschiertes Pertinax verwendet; so kann eine Art Abschirmung

erreicht werden.

Die

aufgeklebten Boards. Die Grundplatte wurde vorher auf einem Rahmen aus

Kiefernleisten befestigt. Als Material für die Grundplatte wurde

kupferkaschiertes Pertinax verwendet; so kann eine Art Abschirmung

erreicht werden.

Und wenn die Boards trotz aller Vorsicht schief auf der Grundplatte sitzen? Dann sind sie nicht verloren, aber es steht etwas Arbeit bevor. Auf keinen Fall die Boards fest aufdrücken, sondern versuchen, sie vorsichtig wieder zu lösen. Notfalls muss man mit einem langen Messer drunter herschneiden.

So

oder so, es werden wahrscheinlich Reste der Klebefolie

zurückbleiben. So weit es geht, muss die Klebefolie sowohl von der

Grundplatte als auch von den Boards abgerubbelt werden. Das sieht am

Schluss zwar nicht schön aus, aber immerhin lässt sich das

Board weiter verwenden.

So

oder so, es werden wahrscheinlich Reste der Klebefolie

zurückbleiben. So weit es geht, muss die Klebefolie sowohl von der

Grundplatte als auch von den Boards abgerubbelt werden. Das sieht am

Schluss zwar nicht schön aus, aber immerhin lässt sich das

Board weiter verwenden.

Nur Kleben kann man es nicht mehr, sondern es muss aufgeschraubt werden. Dazu wird es auf der Grundplatte fixiert, und in der Mitte (in der Rille) bohrt man von oben einige Löcher, durch Board und Grundplatte (1,5 mm). Am besten geht es mit einem Bohrständer. Anschließend werden die Löcher in der Grundplatte auf 2 mm aufgebohrt, und mit Spaxschrauben (2 mm) kann das Board von unten verschraubt werden.

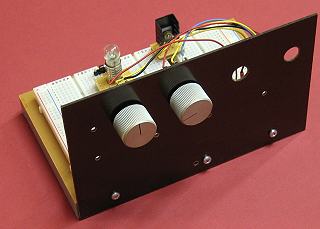

2. Wohin mit den Potis?

Die Lösung ist denkbar einfach. Man schneidet sich aus Pertinax, Epoxid oder Alu eine Platte zurecht, versieht sie mit den entsprechenden Bohrungen und schraubt sie an den Rahmen.

Es

ist nicht erforderlich, die Frontplatte gleich vollständig zu

bestücken oder mit allen denkbaren Bohrungen zu versehen. Man kann

ganz einfach nach Bedarf verfahren; die Bauteile lassen sich schnell

montieren und abmontieren.

Es

ist nicht erforderlich, die Frontplatte gleich vollständig zu

bestücken oder mit allen denkbaren Bohrungen zu versehen. Man kann

ganz einfach nach Bedarf verfahren; die Bauteile lassen sich schnell

montieren und abmontieren.

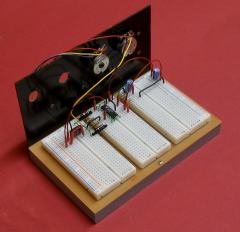

Von

hinten erkennt man, dass ich für dieses kleine

Experimentiergerät ein anderes Arrangement als das oben gezeigte

gewählt habe. Hier sind es drei kurze Boards übereinander.

Das System wird dadurch noch effektiver ausgenutzt als bei zwei Boards.

Die Litzen, die von den Potis ausgehen, sind ganz einfach

angelötet. Mich stört es nicht, wenn nicht benutzte Strippen

nach hinten gehängt werden.

Von

hinten erkennt man, dass ich für dieses kleine

Experimentiergerät ein anderes Arrangement als das oben gezeigte

gewählt habe. Hier sind es drei kurze Boards übereinander.

Das System wird dadurch noch effektiver ausgenutzt als bei zwei Boards.

Die Litzen, die von den Potis ausgehen, sind ganz einfach

angelötet. Mich stört es nicht, wenn nicht benutzte Strippen

nach hinten gehängt werden.

Im folgenden Bild sind einige Details zu erkennen. Es handelt sich bei dem Versuchsaufbau um einen Funktionsgenerator mit dem XR 2206. Deutlich ist zu sehen, wie die meisten Bauteile senkrecht von dem zentralen IC wegghen, was ganz erheblich zur Übersicht beiträgt. Selbst bei den kurzen Boards ist noch genügend freier Platz vorhanden, um die Schaltung weiter auszubauen.

3. Was ist mit den Bauteilen, die sich nicht aufstecken lassen?

Das ist in der Tat ein echtes Problem. Die Anschlussdrähte sollten nicht dicker als etwa 0,5 bis maximal 0,6 mm sein. Schon Bauteile mit 0,7 mm dicken Anschlüssen lassen sich nur noch schwer einstecken und herausziehen. Die Widerstände, die heute erhältlich sind, lassen sich zwar problemlos verwenden, aber dafür ist bei den Winzlingen der Farbcode nur schwer zu lesen. Ohne Lupe komme ich nicht zurecht, besonders, wenn die Farbringe kaum einen Kontrast zum Untergrund aufweisen (orange auf braun zum Beispiel). Ja, und ältere, größere Widerstände haben zu dicke Anschlussdrähte.

Deshalb

werde ich mir nach und nach ein kleines Sortiment an

größeren Widerständen zulegen, die in der dargestellten

Weise auf Abfallstücken von Steckerleisten montiert sind. Der

Stiftabstand beträgt 6 Rastereinheiten; insofern passen die

Widerstände ausgezeichnet ins System.

Deshalb

werde ich mir nach und nach ein kleines Sortiment an

größeren Widerständen zulegen, die in der dargestellten

Weise auf Abfallstücken von Steckerleisten montiert sind. Der

Stiftabstand beträgt 6 Rastereinheiten; insofern passen die

Widerstände ausgezeichnet ins System.

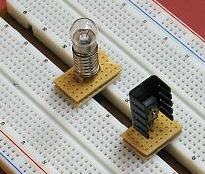

Bei

anderen "sperrigen" Bauteilen muss man von Fall zu Fall eine spezielle

Lösung suchen. Um ein Glühlämpchen anzuschließen,

kann ich ganz gut auf ein Steckelement eines meiner anderen

Experimentiersysteme zurückgreifen. Ähnliches gilt für

den Leistungstransistor (BD139) mit Kühlkörper. Kaum zu

glauben, aber der Transistor lässt sich nicht direkt einstecken;

die Beinchen sind zu dick.

Bei

anderen "sperrigen" Bauteilen muss man von Fall zu Fall eine spezielle

Lösung suchen. Um ein Glühlämpchen anzuschließen,

kann ich ganz gut auf ein Steckelement eines meiner anderen

Experimentiersysteme zurückgreifen. Ähnliches gilt für

den Leistungstransistor (BD139) mit Kühlkörper. Kaum zu

glauben, aber der Transistor lässt sich nicht direkt einstecken;

die Beinchen sind zu dick.

Alternativ lassen sich gerade diese beiden Bauteile auch ganz gut auf der "Potentiometerplatte" montieren. Wenn man dafür eine Aluplatte nimmt, kann u.U. der Kühlkörper entfallen.

4. Facit

Selbstverständlich sind die Ausführungen nur als Anregung zu verstehen. Ob Sie 2 oder 3 Boards nehmen, ob Sie sich für die kurze oder lange Ausführung entscheiden, wie groß Sie die Potentiometerplatte machen und wo Sie sie anbringen, all das ist letzten Endes eher nebensächlich. Nur eines sollten Sie wirklich ernst nehmen: Ein einzelnes Board macht das Experimentieren zu einem unübersichtlichen (und fehleranfälligen) Gewusel, und mehrere Boards sollten unbedingt so angeordnet werden, dass die Schaltung auf die Nachbarboards übergreifen kann.